僕はあと何回、満月をみるのだろう

先日、坂本龍一の個展へ行ったこともあり、彼に興味がわいたので「僕はあと何回、満月をみるのだろう」を読んでみた。

読んで思ったのは、やっぱり坂本龍一は「天才」だった。

「天才」という一言で片付けるのは多少乱暴かもしれない。でも、彼の言葉を読んでいると「才能がある人」というのは、こういうことなんだなと実感する。

本の中で、坂本龍一はこんなことを言っている。

ぼくは常々「努力嫌い」を公言していますが、実際、たいした苦労はせずにここまでやってきてしまったんです。体力にだってずっと自がありました。そこに驕りがなかったと言えば嘘になる。何しろ『ラストエンペラー』の映画音楽は、たった2週間で作ってしまったくらいですからね。

いや、2週間って!!

正直、「凡人」にはできない(当たり前だけれど)。

坂本龍一の「たいした苦労せず」は、私からしたら「すごい苦労」かもしれないので一概には言えないけど。彼はその感覚で、これまで音楽を作ってきたのだからすごいと思う。

才能ある人の話を読むと、「学び」より「こんな人もいるんだ。。」という感嘆のほうが強い。異世界の話を聞いているようだ。

坂本龍一は、「時間」 についてこんなことも言っている。

音楽は時間芸術だと言われます。時間という直線の上に作品の始点があり、終点に向かって進んでいく。だから時間はぼくにとって長年の大きなテーマでした。

なかなかうまい答えは見つかりませんが、ぼくの中でひとつはっきりしたのは、ニュートンが唱えた「絶対時間」の概念は間違っているということです。彼は、絶対時間は観察者とは無関係に存在し、いかなる場所でも一定の速さで進んでいく超経験的なものだと主張したわけですが、そんなわけはない。時間は言ってみれば脳が作り出すイリュージョンだというのが、ぼくの今のところの結論です。

なるほど。わかるような、わからないような。

坂本龍一は本をたくさん読む人だったらしい。だからこそ、こういう独特な考えを出してくるのだろう。ただ、きれいな音楽を作るだけではなく、音楽から滲み出る知性に人々は魅了されたのかも。

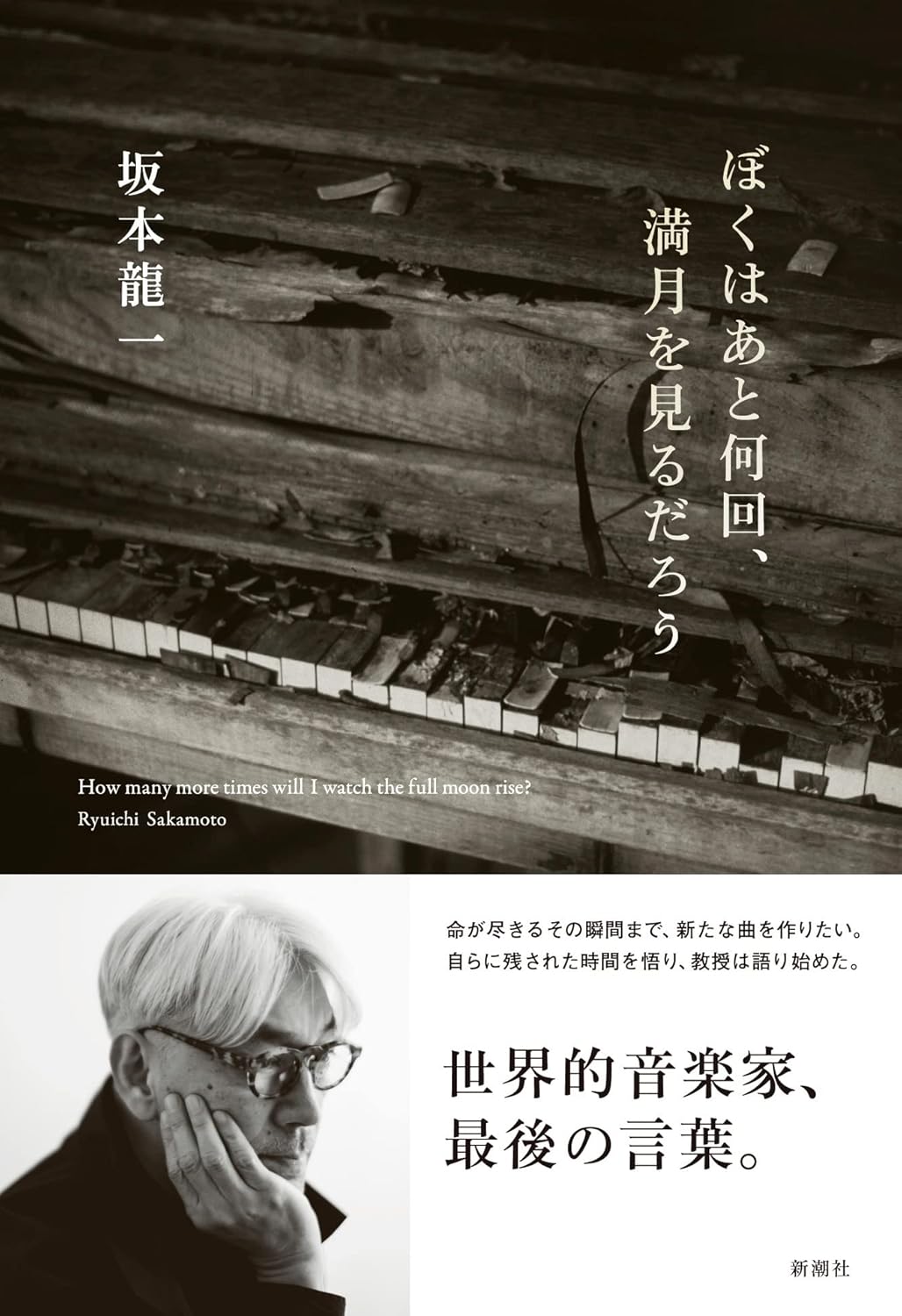

それとも見た目に魅了されていたのか?

私は坂本龍一が動いているところ(話しているところももちろん)をあまり見たことないし、ビジュアル的には奇抜なイメージしかなかった。だから変な人(狂った人)なのかなと思ってた。

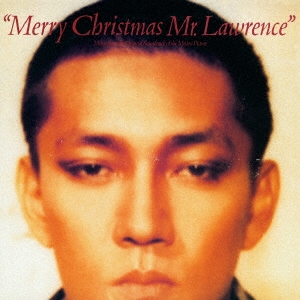

「戦場のメリークリスマス」のジャケットを見たことあるでしょうか?

私は子どもの頃に見て「こわっ!!」って思った。いや、今あらためて見ても、やっぱり「こわっ!!」と思う。音楽はとても素敵なんだけどね。

(20210731)より高く、より速くという競い合いに熱狂するというのは、優生思想に極めて近い。そうでない社会を目指したい

この文は、私にとって意外だった。勝手なイメージだけど坂本龍一は「優生思想」に近いものを持っている人だと思っていたから。私の天才に対するイメージが偏っているせいなのかもしれないけれど。彼の考え方にちょっと安心した。

Ars longa, vita brevis. (芸術は永く、人生は短し)

これはヒポクラテスの言葉だ。坂本龍一が言うと言葉に重みが出る。彼は亡くなってしまったけれど、彼の音楽はずっと生き続けるだろう。

私は坂本龍一の音楽は聞いたことがあったけれど、彼のパーソナルな部分はまったく知らなかった。それが今回、本や個展を通じてどんな人だったのかわかった気がする。ほんのカケラぐらいだけれども。

坂本龍一は親しみやすい人とかではなく、「異世界の人」だった。だからこそ、彼の音楽には人を惹きつける力があるのかもしれない。